PLANO METROPOLITANO

Plano Metropolitano es el proyecto de una metrópoli en la cual se hace una serie de planteamientos urbanos, civiles y arquitectónicos, entre algunos otros, todos ellos estructurados por medio de una literatura. O al revés, una literatura en la que se contienden unos planteamientos urbanos, civiles y arquitectónicos como un método para construir un cierto idioma dentro del lenguaje; una comarca dentro de su institución e imperio.

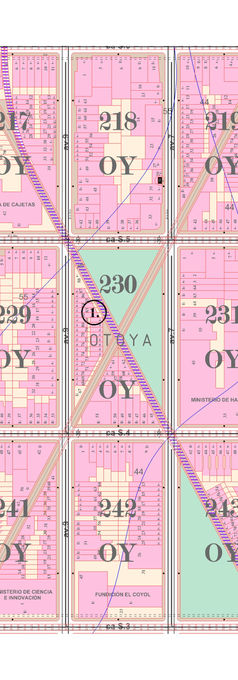

El proyecto de esta metrópoli opera mediante un tablero que se compone de casillas en donde se ubican sus barrios. Cada capítulo del proyecto corresponde a un barrio de la metrópoli––todos ellos pueden leerse de manera independiente––y cada capítulo se desarrolla dentro de un edificio en particular que condiciona en cierta medida la dinámica del tablero de la metrópoli. Por ello, aunque el libro se compone de capítulos, en este caso se les llama por lo que son realmente: edificios.

Los relatos que se narran dentro de este planteamiento intentan seguir de alguna manera las condiciones de un dibujo técnico, para conformar en conjunto una narrativa arquitectónica, ingenieril––y literaria––que comienza desde la planimetría del proyecto arquitectónico hasta ampliarse al proyecto de la ciudad. Por ello, las narraciones intentan seguir la condición que enfrenta cualquier dibujo técnico: su escala (1:100, 1:200, 1:300…) y posición visual (planta, fachada, sección, perspectiva…), de manera que cada texto indica en el título su escala y nomenclatura visual en la que pretende proyectarse.

0. EL MALECÓN

EXTRACTO (PRIMER PÁRRAFO)

(A-601: PERSPECTIVA I DESDE EL MALECÓN) ESCALA 1:10000

Ya desde la frontera marítima, desde aquella estría oceánica resbalando olas, una noche singular asoma, muy de cotillas y correveidiles, retreta inopinada empatada en aquella metrópoli que quizá por fortuna, aunque se hubiese construido la mayoría en piedra irregularísima, y ahora de tanto en tanto en hierro, todavía no había escrito nada en piedra. Ciudad y casi emporio de tan solo treinta y dos reglas a tiempo completo de jamás algún obyecto con las que jugarse la vida de turno en ficha, el nadie se salva de tablero. Aquel plano civil y urbano que retozaba tras la oleada marina y el carboncillo nocturno era un cajón de sastre repleto con los más disparejos y preciosos especímenes, y para unos cuantos con algunos tornillos medio flojos más allá de la moral y otros humillos de tufillas, un ensayo con aspiraciones casi científicas para presentar los más intrépidos experimentos urbanos con propósitos específicos que solo ellos conocían, mientras unos pocos de aquellos eran buscados bajo el perfil de unos astutos locos con los más hábiles seudónimos, la menda metropolitana, garlaban, cada uno rayando su tema a crayón y parafina, a cada demonio su dominio, quienes además de planear peligrosamente cómo hacer––o jugar––ciudad dentro de aquella grilla, se dejaban decir las más espléndidas frases de aquellas por las que se empastan folios para consagrarlas, o profanarlas. Y si bien algunos de aquellos locos no eran héroes ni villanos, sino una vanguardia de profesionales o rezaga diletante con algunas competencias citadinas, se columpiaban sin escamas tentando y rozando el caos por doquier, en cada esquina de la metrópoli, desde chaflán hasta rinconera, de día a noche como aquella misma tras las olas liadas al cisco nocherniego y esta vez sonámbulo, con herramientas excéntricas y sueños sin dueño, engrosando y provocando, a pura vocación, la suerte de un pueblo que ellos no se detendrían en poner a prueba, y cuyos actos de envergaduras urbanas e increíbles, cicatrizarían, sin igual, todas las crónicas, leyendas, biografías, etnografías, corografías, cartografías, calcografías, bibliografías, epigrafías e incluso agrafías y demás palabras con cola de grafía y fondillo de sabiduría, que cupiesen en aquel territorio por el que unos doscientos ochenta y ocho personajes serían registrados en el relato que escribiría uno de aquella multitud de casi tres centenas que se adjudicaría como el responsable de todo aquel cartel de locos, redondel de manías escapando esparavel. Qué error haber dicho “el”.

1. LA VIVIENDA PRODUCTIVA

EXTRACTO (PRIMER PÁRRAFO)

(A-101: SEGUNDA PISO - VIVIENDA) ESCALA 1:50

Quince años antes del asesinato de Ilias Abbott, en aquella convencional y ordinaria edificación de negocio y habitación a pie y cabeza de entrepiso, a menos que fuese con aceite, ella no lograría mover las bisagras que plegaban las cancillas que resguardaban la comarca de sus recuerdos, como tampoco lograría que el sartén dejara de enterrarse las costras como si fuesen un mal pecado, pero no había más en la alacena, sobre las repisas de una pulgada de grosor de cerezo soportadas por escuadras a cuarenta y cinco grados empatadas por piezas de dos pulgadas, detrás de las salsas, el pesto, la chilera, los ajos y cebollas, no había ni una botella más, y debía de ir a comprar el litro de aceite hasta la primera pulpería de barrio Cuva porque todas las de su barrio, Otoya, eran dirigidas por algún malencarado o acosador que con solo mirarla parecían colocarla en alguna posición sexual, y sino le decían entonces algún piropo repugnante que hacía juego con la pobre iluminación del local plagado de rótulos sucios de publicidades burdas y ofertas vencidas, al lado de los basureros de barriles metálicos tajados a la mitad y soportados cada uno por tres ridículas patillas triangulares de varillas corrugadas de media pulgada en donde se desechaban los pulsos de género, los rastros de vulgaridad y evasiones de impuestos fallidas ––un breve inventario de razones para obviar el comercio doméstico de barrio Otoya––, y a decir verdad, a ella le gustaba barrio Cuva, pues además de tener más escolaridad los de las pulperías, tenía personajes peculiares; como un señor del 222 que ampliaba su hogar sacando los muebles de su sala a la calle y reía de los vehículos y carretones que casi perdían el equilibrio esquivando aquel evento tan urbano como doméstico, o la vieja que hablaba sola y contaba cómo en su infancia había sido abducida.

2. EL DÚPLEX SOCIAL

EXTRACTO (PRIMER PÁRRAFO)

(A-101: SEGUNDO PISO DEL DÚPLEX) ESCALA 1:50

Desde aquella orilla, y tendido contra el piso, confiesa que la sombra de los perfiles de pino de diez por cinco centímetros que sostenían con clavos las láminas de las paredes ensombrecen sus palabras escritas a medianía literaria, entre el rigor y blandura, ileso puño y letra hasta ahora, cada espacio entre vocablos se prolongaba, al igual que aquellas barras, hasta que su vacío gramático se tiraba por la barandilla de noventa centímetros del segundo mezzanine hasta caer al entablado de piezas amachimbradas de cerezo de la segunda planta, por donde cabía una sola clase de conjugaciones y se trenzaban adverbios. De duda. Los demás parecían herméticos. Todas aquellas dudas le cocían a Osvaldo Rossi un diario de ortografía regular o andrajo de letras para trajearse su existencia de ya una década y media, y cuando se humedecían de sueños, se le caían al chico, y los guiñapos se lograban escurrir tras cada renglón de su cuaderno mal empastado, siempre colocado en el piso del ático sobre las sisas y las nervaduras de cerezo, humedeciendo de fantasías oníricas la grilla cuadrada de vigas distanciadas a cada dos metros del entrepiso hasta llegar a la primera planta, habitada por la familia Usón-Portuondos, pesadilla; una de esas familias que le tiraban la fisga a sus mascotas––un par de miserables perros que aullaban vehementes–– y que aplicaba una irritante carga estructural en la primera planta que la ingeniería de aquel dúplex desearía fuese despreciable. Rossi los detestaba, y más a la vieja Portuondos, que su voz rasgada y mugrienta, cuando alzaba el gallo, podía trepar por la chimenea y cada columna cuadrada del dúplex hasta llegar a la cumbrera, forrada por unas láminas tan oxidadas como sus verborreas. Y tras de eso, envenenaba gatos. Los Usón-Portuondos vivían antes en el dúplex de Usón, en el 270––la vieja se mudó con él luego de vivir toda su vida en el 271 de Loyola––, pero luego de dos décadas pidieron reubicación, aunque no los sacaron de Carit, sino que les hicieron un movimiento casi ajedrecístico en L de tres bloques. La basura nunca se desecha realmente, solo se reubica, dijo un día su padre, Federico Rossi, al recordar su vida en el famoso 278, miserable bloque, sus ojos idos mientras cenaba con su esposa e hijo nublados de sus platos, si acaso una sopa negra, y escuchaban tras el entablado de pino a la constante Portuondos amenazando a su sobrino con quemarle las huellas en la plancha si insistía con sus lloriqueos. Ojos explanados. Primero la orfandad antes que la Portuondos, pensó Osvaldo, te mataré algún día, escribió luego en su diario sin saber que lo haría, aquella sería una frase premonitoria acertada, pero por razones inimaginables para aquel entonces.

3. EL ORFANATO

EXTRACTO (PRIMER PÁRRAFO)

(A-101: PRIMERA PLANTA DEL ORFANATO) ESCALA 1:200

Los capiteles corintios estaban de sol con nube: pálidos y hermosos. Y el cambalache de las esculturas, de comerse los dedos, ese mármol que sabía exquisito en la boca, con el que se hacía lustre de vainilla, y un entablamento a la lengua, sin cornisa y con frisos dentales. Arquitrabes las encías. Triglifos las estrías de sarro, si lo hubiera. Raúl siempre fantaseó esa arquitectura que habitaba un postre dogmático y barroco que le terminara de aliviar el hambre. La Iglesia de San Cayetano, ahora Orfanato de San Cayetano, era de las iglesias más genéricas del plano, muchas otras heredaron sus caderas, galga bóveda y revocado frontón, aunque su fachada siempre gozó de cierta particularidad. Estaba rayada horizontalmente por franjas rojas, no era ninguna misión de pureza romántica griega. Aquel edificio había sido construido luego de que un año el barrio Cayetano se ganara la mitad del Fondo de Distritos Anual, que en aquel año había sido tremendo luego de que varias empresas del extranjero hubiesen llegado y hecho el agosto y las Américas. El tablero y las reglas que diseñó el Gran Metropolista les cayeron bien aquel año. Esa tabula, más rayada que rasa, programada en cada esquina, tenía sus bonanzas. El edificio comenzó siendo la Iglesia de San Cayetano debido a una mayoría cristiana que ganó el cabildo abierto, su forma era demasiado obvia, pero después le pintaron las fachadas con franjas rojas, y luego de que algún chisme materializado en unos lamentables o célebres reglones del diario La Metrópoli dijera que aquella era la izquierda abriendo grietas en la religión, los eclesiásticos declararon el edificio profano, y apenas se terminó la construcción de la Catedral Metropolitana huyeron a su grandeza ojival y neogótica, dejando ese edificio a la suerte laica entre sacrilegios barrocos. Luego de ello la Iglesia de San Cayetano no sufrió de invalidez utilitaria, ni siquiera hubo tiempo del drama y-qué-será-de-ti, de la mutilación verbal hasta la demolición material: San Cayetano pasó a ser policlínico, durante un breve periodo teatro, luego casa de retiro, casa de sustos y espíritus, sucursal de Correos Metropolitanos, salón de baile de salsa, el son cubano importado, bolero y blues, en un período de recesión y olvido se la apropiaron los artesanos, la indigencia, la informalidad, pronto el nomadismo, cuando el Ministerio de Defensa hizo limpia en el edificio e instaló un cuartel militar allí; luego se esgrimió la municipalidad de Cayetano mientras se construía el Municipio, y después llegó finalmente el orfanato. El edificio de San Cayetano era un prestidigitador y actor urbano de talento envidiable, era de esos camaleones que hacían de rey al público y tras el telón hacían las de mendigo, de los que pasaban de la taumaturgia a la burocracia en un chasquido de dedos, San Cayetano había sido una ciudad entera, sus paredes conocían desde exorcismos hasta balances monetarios municipales, el paso de mambo, patrones de lotificación ficticia e informal, códigos y utilería sobrenatural. Un fósil cincelado por todo tipo de fuerzas. San Cayetano ruega por el Plano, decía la letanía urbana. Tal vez por ello sus fachadas eran dignas de un impostor, luego de cierta altura escondían solo vacío detrás de ellas. Y allí estaba Raúl, habitando ese vacío, quince años antes del asesinato de Ilias Abbott.

4. LA ARENA

EXTRACTO (PRIMER PÁRRAFO)

(A-101: PLANTA DE LA ARENA) ESCALA 1:200

Selecta, una paloma dirige la holgura de su bandada, desmenuza una mancha ocre desde un vuelo a doscientos metros de altura, sonidos alados afilando rayos soleados sobre las chairas del viento, rectrices en línea al mentón, ojos digestivos con los que entonces aprecia, debajo de sus tarsos, unas circunferencias de nueve mil quinientos metros cuadrados con una pirámide inscrita de hierro fundido con una base triangular equilátera; una estrella de tres puntas, casi una triquetra celta, o un verticilado invertido, cada una de las tres puntas rotadas a ciento veinte grados sostiene como un pie un tercio de aquella gran estructura piramidal a la que llamaban La Arena (junto a otros nombres más peyorativos); los apoyos de la base triangular estrellada se colocan en cada vértice y en el centro del triángulo construido por bisectrices. Los tres apoyos en los extremos de la base estrellada consisten en unos zócalos trapezoidales de bordes redondeados, la mitad del perímetro de cada uno forrado por una rampa con un ángulo de cuatro grados aproximados, y en el interior de cada zócalo se posicionan tres trapecios, ahora verticales, distanciados a cada tres metros, con un grosor de tres metros cada uno––esas filiaciones con cadencia ingenieril–– en los que se apoyan dos columnas rotadas, una a veinte y la otra a cincuenta grados, conformando en total seis columnas por cada zócalo de cada vértice de la base estrellada, que trepan hasta llegar a la cúspide de la pirámide a setenta y cinco metros del suelo. Levemente indecisa, la bandada de torcaces o bravías se asienta en el ápice de La Arena, a setenta y cinco metros de altura, en donde yace un piramidión de cristal con un santo que nadie distinguía con certeza y que coronaba perennemente aquella elocuente estructura, y la hacía, según las leyendas urbanas, el más grande artefacto sincretista vudú que dentro de catorce años una mambo tirando a caplata utilizaría para maldecir aquella metrópoli con un huracán anual; otros decían que era un monumento de la santería que de seguro practicaba la familia de los Gibson, Sux, Abbott, o Pierpont; otros creían La Arena uno de los regalos del supuesto cartel Subiela; otros solo la definían como el artefacto que sanó los días más críticos de barrio Lomas, cuando aparecían muertos en cada calle al amanecer, pues el turismo metropolitano se volcó hacia aquella extraña estructura que se trepaba mediante ascensores oblicuos, una de las más grandes hazañas ingenieriles y arquitectónicas de la época que atraía dinero entre tantas gentes que querían presenciar con sus propios ojos la más alta invención constructiva: un observatorio del paisaje estriado metropolitano, un escenario para observar el teatro de la ciudad, uno de los más altos puntos para enmarcar el territorio del plano.

5. LA FÁBRICA

EXTRACTO (PRIMER PÁRRAFO)

(A-201: ELEVACIÓN DE LA FÁBRICA) ESCALA 1:1000

Al cielo se le listó un séquito de cinco líneas verticales orondas de noventa y seis metros de altura, todas parte de una sarta industrial en claroscuro frente a las nubes escocidas, siempre huidizas de tales líneas, menhires con promesas técnicas y juramentos mecánicos cerveceros. Áureos. Aquella ambición fabril olía siempre a cebada, aquellas líneas estriando la atmósfera añil eran las torres de la cervecería, la primera fábrica del plano, su construcción comenzó poco después de la finalización de los Dúplex Sociales de Carit, cuando su configuración se había trasladado a todo el plano y se había trazado el tablero de la metrópoli exitosamente. La Fábrica de Cervecería había sido financiada por Olavi Richmond y comisionada al mismísimo Luca Pierpont, quien decían que era el Gran Metropolista que había trazado la metrópoli y la Constitución Metropolitana, los Dúplex y otros edificios, y quien había bautizado tal territorio tropical como “Plano Metropolitano”, porque de aquel dominio no interesaba su nombre realmente, sino cómo funcionaba, y por ello no le iría a dar un nombre magnífico y singular. Ni qué ni qué-es-eso, solo cómo, esa es la clave, el cómo, el qué-es-eso está demás, el qué es para los que tienen fe en conocer la esencia del objeto, ontología y teología, el cómo es para los realistas materialistas. ¿Que cómo dice que fue que dijo? Esas chácharas inconmensurables de Pierpont eran de pelar cebollas, adolecían ocularmente y cataban gusto acre.

6. LA CANTERA

EXTRACTO (PRIMER PÁRRAFO)

(M-101: PLANTA DE LA CANTERA) ESCALA 1:750

Azul cerúleo tuyo a los potes de polvo, arena y piedra; azul cerúleo mío a mis ojos perlas de amnesia, aserrín, talión de mis pecados, decía el veterano Ferrucio Calavia a los torreones de la cantera, ya cuando borracho, tras el litro de anís y la tragaderas militarizada. Istmo de las fauces punzado. La Cantera de Zapote a cien pies, nubarrones y cristofués, cielo entoldado, en lo alto las cúspides triangulares con cuatro triángulos dentro de las mismas, uno de los cuatro tragando piedras, al lado las arcadas de hierro transigiendo las filas indias pétreas. Aquella cantera era una excepción industrial, descabellada, no seguía una línea de producción horizontal entre líneas oblicuas de fajas transportadoras, sino una vertical resuelta en torreones––canterías les decían––la piedra se procesaba en torreones que conllevaban todo el proceso entre sus paredes estrelladas, chancadoras, fajas y pantallas vibratorias, el material se trituraba paulatinamente y se organizaba al final por granulometría en tres tiras que fundaban montañas roqueñas. Pescantes y pilas, decía Nogué, el geodesta y perito que además de sus geografías numéricas administraba la cantera junto a la marquesa Aurora Arróliga. Propietaria. La Cantera de Zapote ocupaba todo el bloque 121 de barrio Zapote, en una mitad se posicionaban los torreones a cada treinta metros aproximados, once en total, una hilera de seis y frente a ella otra de cinco, y en la otra mitad del bloque se hacían los bancos de gaviones, piedra de cuatro pulgadas, grava un cuarto, un medio, tres cuartos, tres dieciseisavos, y arena claro; la pizarra, granito y mármol se explotaba en el cuadrante rural de Montes de Oca. La fiebre albugínea: enteramente blanca. Y al lado de los bancos de la mitad del bloque 121 de la cantera, los maceteros de concreto y ladrillo que estaban construyéndole un perímetro al bloque en donde hacer clotas y chapar los puntos y comas índigos de las jacarandas y añiles que le hicieran juego a los gajos magros de azul cerúleo de las canterías, vaya, como si fuesen aquellas vetas las amelgas de un capitalismo temprano, hazas pictóricas, pensaba Elvika Serra mientras empataba ladrillos siendo observada por la resaca de Calavia. Cala le decían a veces. Cala calándose por el troli, narraba Elvika en jerga, trece años antes del asesinato de Ilias Abbott.

7. EL LICEO

EXTRACTO (PRIMER PÁRRAFO)

(C-301: DETALLE DE SECCIÓN DEL LICEO) ESCALA 1:100

Carecía de paredes, incluso de puertas, solo telas oblicuas mecidas y plisadas había entre columnas, la manifestación igual de rotunda: en la educación no hay lugar para muros, talvez solo puentes. En realidad telones. Brocados. El guadamecí que parece menudo en el bolsillo o solo presunción pedagógica: para qué iba a ocupar el Liceo de Pavas cortinas acicaladas, ni modo que le iban a poner unas zarrapastrosas abarrotadas de ácaros, decían por ahí los diálogos. Las borlas que a lo lejos parecen solo cairel trasponen los serpenteos de la brisa, ventilación cruzada diagonal a la mirada de Quintana y Didier, rebasada, arriba las cuatro vigas, arcadas, arriostradas de flores férreas, luego las pechinas, caderas de cascarón, un insecto alado bordeando a un metro de ellas, amo de la bóveda, polilla, la cúpula de diez metros de diámetro armada de planchas cóncavas de hierro alrededor del aro, forradas en su concavidad por un cielo de láminas ligeras metálicas beige con cinturas pintarrajeadas rojo-blao, convexidad allanada de sombras, posteriormente la estructura de cubierta de hierro, ningún maderamen, barras de sección circular tensando la cubierta a cuatro aguas, hasta llegar a la cúspide, aplanada, de cristal, una lámina de vidrio que permitía a una coronación de luz fecundar la penumbra y llegar al óculo que iluminaba el interior de la bóveda como una metáfora pueril de conocimiento y escolaridad, Quintana y Didier allá abajo en fotosíntesis apuntalada, entre plintos, levantando sus dedos índices hasta eclipsar el óculo de la bóveda e inventar una pausa de sabiduría astronómica ficticia, bordes dactilares ocres azafranados, la crinolina de luz, como las uchuvas en la fiambrera de Quintana, hasta la mitad de las nueve se las comería una por una, era demasiado temprano todavía, seis y cuarenta de la mañana pero ya había hurgado junto a Didier, puntual, el aula número dieciocho, cortinones salmón, su color favorito, el óculo ojeaba y ajustaba los tonos de aquellos doseles en todo el espacio. Los profesores ya iban apareciendo, al igual que los estudiantes. Vamos ya. Posicionamiento y Entrenamiento Físico.

8. EL PUENTE

EXTRACTO (PRIMER PÁRRAFO)

(C-301: SECCIÓN TRANSVERSAL DEL PUENTE) ESCALA 1:25

Tensión poligonal poliforme a quince metros de altura tirando de la sirga, una urdimbre de cargas estructurales, líneas extrañas tesadas enjarciando la sintaxis de un camino aéreo: un triángulo de hierro fundido rebujándose de vírgulas al centro de la luz de veinticinco metros, ceñido y ajustado de vectores resarciéndole equilibro, dibujo a líneas sin papel, hierro en vez de grafito, una seguidilla de rayas saciando una pasarela a los andarines abrazada por la balaustrada de cables que parecía mástil y diapasón sin vihuela en donde se proyectaban las sombras de las triangulaciones de maromas, jarcia aérea escapando del lago, será que me hiciste entre látigos, podría especular ese garabato levitante, no solo para atajar el lago, sino también para ahorcar el viento, piensa Ignacio Santana contra los tensores palpando el grosor de los torones, ¿será que deseo desceñirme de estas ataduras, e intentar ser cartabón que traza las constelaciones del cielo? Quizás.

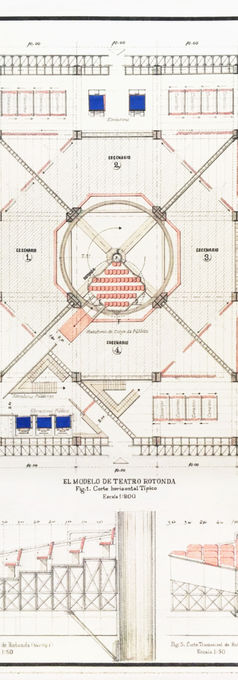

9. EL TEATRO

EXTRACTO (PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO)

(A-201: ELEVACIÓN DEL TEATRO) ESCALA 1:200

Dijeron siempre a cualquiera al llegar allí que entre doquier par de pupilas, otras tres más hondas y gigantes devolvían todas las miradas, pero más severas y rígidas, ortogonales: tres cajas negras. Hablantinosas, habilindrosas. Frente a todos yacía aquel trio de teatros, en fila, indemnes, campantes, atramentosos cubos inscritos vértice a vértice en la circunferencia de cada pupila que los sostuviese, bituminosos cuadrados dilatándose ocularmente hasta enflaquecer los iris, discos espejados, ojo por ojo caja por caja hágase teatro persiana a peana: abracadabra de aquella arquitectura. Tres teatros trenzados de teatralidades trebejaban en su tresdoble sin dar tregua teatrera. Sin dar teatrera tregua, tres teatros trebejaban trenzados de teatralidades. Juegos infantiles. Aquel trio de cubos perfectos no eran solo arquitectura, sino arquetipo; pues, no solo eran obra, sino molde del que otros se formaban. Más que un tratado tectónico, eran un tratado tipológico que presentaba un esquema de materialidad: la rotonda, la vida como un ciclo al que se contornea, un alrededor al que hender tangentes se debía, en derredor se roe, mantra, tantas veces volvió el cántaro al río que se percató de su sometimiento y escapó de las manos de su opresor, costándole su redondez. Parabóla en la tercera caja negra, segundo nivel: Del arte del círculo o historia de la redondez. Fuerza centrípeta.

Había teatro, anfiteatro, y luego estaba el teatro-rotonda, teatrotonda le quisieron bautizo algunos, y otros, perióptico. Me quedo con cualquiera con tal de que no sobrepase un par de palabras el término, la brevedad onomástica en el arquetipo es fundamental, decía convencido Flavio Gibson, su tracista. Prócer. Venía con explicaciones: todo arquetipo concibe su palabra, comenzaba señalando. En donde el arquetipo declara una sola palabra y se construye en un chasquido de dedos, la arquitectura recita todo un discurso y convoca todo un aluvión de manos para lograr lo mismo. El arquetipo es la abreviación de la arquitectura, es cuando la misma ha triunfado en dar respuesta a todas sus preguntas engañando a todos con ellas, respuestas a las que muchas otras arquitecturas siempre intentarán destituir––¿qué es si no la arquitectura más que cuestionar el espacio y las aserciones dadas sobre tal? Si la arquitectura tiene espíritu filosófico, el arquetipo tiene uno religioso. El arquetipo es la paz despótica que sacrifica toda oposición por verse a sí misma reflejada en todo lo que demande su forma, pues en la paz se ha demolido todo aquello que difiere con ella. Por lo tanto, si el arquetipo es paz, la arquitectura es guerra. Ninguna coincidencia que la palabra ‘tipo’ signifique por étimo golpe con el que se graba vida; y pues, un solo golpe principal y contundente es un arquetipo, aleccionaba Gibson. La contundencia siempre es breve, prometía él, un gesto en donde la complejidad ha logrado domarse, un solo golpe en donde se abrevia toda una guerra. Seré contundente algún día, te lo juro, le prometía Lucrecia Vidret a Flavio Gibson. Verismos. Ya fui arquitectura, ahora me sigue el siguiente paso, arquetipo, le susurró Vidret jugando con sus despejes conceptuales. Y pronto lo sería. Se cierra el telón. Silencio hasta la fachada cúbica, caución elevada al cubo. Las promesas de Vidret eran siempre oráculos.

10. EL CEMENTERIO

EXTRACTO (PRIMER PÁRRAFO)

(A-201: ELEVACIÓN LONGITUDINAL DEL CEMENTERIO) ESCALA 1:100

A pesar de todo, y sobre todo, nada: camposanto aviado en un dédalo sin alguna yacija, panteón de unos y cenotafio de otros, muerte inherente y subyacente, ingénita, allí en el ciento treinta y dos, un índice y método prolijo disciplinando la postrimería metropolitana, enmarcó alguna vez en loor de multitud el celebérrimo Ilias Abbott––ministro del Gran Ministerio de Planificación Metropolitana, comúnmente llamado solo como primer ministro––refiriéndose a tal bloque esencial a los otros doscientos ochenta y siete de la metrópoli, once años antes de que él encontrase su propia muerte allí concesionada y archivada dentro de uno de los mausoleos, esféricamente, compartiendo abaleos y eclipses con otros. Trataba aquel territorio de uno que sistematizaba todos los demás, báscula en donde se ponderaba la vida y muerte de la ciudad, obituarios color rosa, miles violetas, cápsulas de alboradas, el viento clarete roble sabana, envolturas ramificadas, laberintos coreografiados, los mausoleos enmarcados en cada instante blanco de mármol, columnas desdobladas de cuerpos incinerados tras el cogollo de las Torres Crematorias y el ritual espiritual e ingenieril de los Trabuquetes Mariposa despidiendo en catenarias simétricas el gran adiós catapultado de los esféricos fúnebres, dos kilos y pico al cielo y luego al fondo del mar. Cementerio sin credo y sin sepulcros: lo profanamente sagrado. Receptáculos henchidos de añicos foliados y sopesados al balance de la totalidad, índice de mortandad. Había que ir paso a paso para aprehender aquel bloque de la metrópoli, el cual era considerado por la muchedumbre como el más importante de todos, o al menos, el más crítico. Toda ciudad no acaba, sino empieza, en su cementerio––dijo también Ilias Abbott hacía cierto tiempo––aquel no es un lugar de nostalgia, sino de rendimiento, nómina civil en la que rendir cuentas, y puerto al que zarpar espíritus o el ahí que no es nada. Campo de coordinación y administración de vida gracias a las credenciales de la muerte. El modo en que lidia una sociedad con la muerte refleja toda su cultura. Y aquel día perdido en alguna esquina del calendario lo cerró diciendo de las cosas más frías jamás cruzadas en la metrópoli, que luego distrajo con unas otras: lágrimas son solo números. Deslizantes. Y este cementerio, la lagaña en tus ojos. La nada tiene en su vientre absolutamente todo; ese océano circunscrito a la madrépora que cunde atolones ya habiendo ronceado su volcán. Poética en la era de la reproductibilidad técnica. Y tras la sierpe de concreto y agua pluvial, la acera de cinco metros de ancho de concreto tasando una resistencia de ciento setenta kilogramos por metro cuadrado al borde y chaflán de media decena también, y en su área interior, un planché de concreto de doscientos, marcado en cada esquina por los zócalos cúbicos de las Torres Crematorias, y la demás área del bloque entonces rayada por una coreografía de laberintos sitiando cada uno de los treinta y dos Mausoleos de Ponderación Barrial, dejando a los bordes del bloque distintas entradas y salidas mediante la sisa de medio metro de longitud adoquinada en patrones paralelos güeros, y entre el dédalo y panteón, una espléndida grilla de robles sabana lloviendo violeta broza y magentas rocíos para tersura y apaciguamiento de duelos. Que tu duelo entregue vuelo, debelo al duelo, frases y flores hechas en boca de Osvaldo Rossi, todavía incrédulo, destrozado, abatido y compungido por la muerte de sus padres, sus ojos disgregados junto a los de su eterno gato.

11. LA PRISIÓN

EXTRACTO (PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO)

(A-201: ELEVACIÓN Y AMPLIACIÓN OESTE DE LA PRISIÓN) ESCALA 1:750 – 1:100

Quizás bastaría con decir solo bastardía, corporalidad de la ingratitud, mas la degeneración de la naturaleza, o el nacimiento de lo ilícito, era allí algo más preciado que silenciado, más rehilado que cortado; la Prisión Metropolitana no era clausura sino fuente de energía, aquella tira o galerón magno de concreto era una celebración de justicia, dícese del arte de ajustar entre sí, colocar de modo que acople y venga justo con lo otro. Allí un cuerpo criminal no era ni reformado ni recusado, sino que era balanceado y capitalizado: un cuerpo humano es un octavo de un caballo de fuerza, y nada más. Y al lado de esto, un delito siempre representa una sustracción de energía, toda materia es un fósil de tal, y para dar justicia, para ajustar pues, hay que restituirla mediante una adición al sistema o lugar en donde yacía tal energía, aunque sea por medios y fines distintos, pero siempre sobre la metrópoli, explicaba Elena Stahlbaumer, inmaculada, límpida, once años antes de que desease colocar en aquella prisión a los autores del asesinato de Ilias Abbott. Tan eficaz era la Prisión Metropolitana, que allí algunos iban hasta por voluntad propia.

A punta de arcada vertía la plenitud de los transformadores toroidales pendiendo de los tensores de hierro anclados a las platinas atornilladas a la altura de las vigas reforzadas de concreto guarnecidas por las columnas lisas adosando pies firmes y cabos pluviales a las arcadas de la fachada. Parecían rosquillas violáceas u ojos turcos tórridos y tropicales aquellos transformadores colgando de la media luna de concreto y cada entrepiso recoleto, que tras la veladura de sombra ortogonal encubrían los pies de los generadores eléctricos, y más hacia dentro, las aspas mecánicas coronando el ápice de cada tubo de hierro precipitándose en voladizo de la estructura que soportaba en su centro la rueda volante que se conectaba con el engranaje planetario y los satélites, ya en encierro de penumbra y el eco centrífugo de los iris de Stahlbaumer junto con los de Jacqueline Luna. No entiendo cuando veo a gentes afirmando que la vida es sagrada, pues cuando se den cuenta que la vida es frágil, aleatoria y prescindible, es cuando la apreciarán con autenticidad y no por salvedad o legitimación propia gratuita. Lo sagrado significa aquello que no necesita de una justificación, y la vida la requiere, no solo en términos biológicos o divinos, colocó la segunda de ellas en el silencio de la primera como si escarmenara las briznas de sus pensamientos. Toda una trena logramos aquí. Chirona es muy poco para describir esto. ¿Cómo lo llamarías? Una máquina de justicia. Una maqueta de ética. Como decís vos, la moral juzga y la ética ajusta. La primera trata sobre poder, y la otra, sobre equilibrio. No es que una es práctica y la otra teórica, aquello sería una distinción pobre. Claro. La ética es una ingeniería. La moral una hipocresía. Por eso las farolas. Fanal a todo criminal. Fanal a todo criminal, oían que coreaban allá abajo los civiles que venían a ejercitarse luego de las dieciséis horas.

.jpg)